ひょうご考古倶楽部

それぞれの同好会グループ

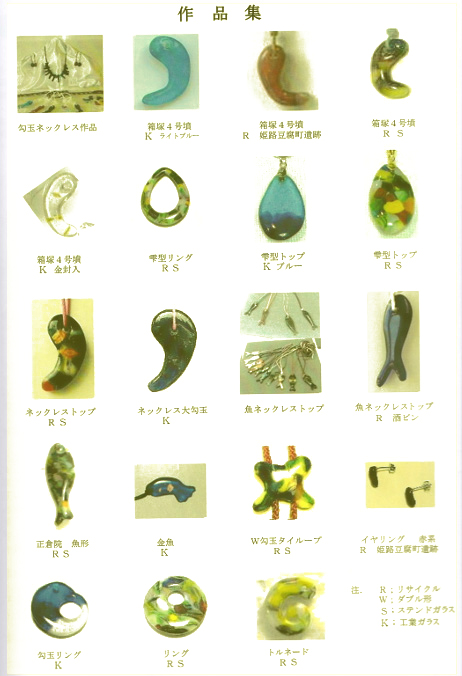

ガラス勾玉つくり

ガラス勾玉つくり

古墳からは 青ガラスの勾玉も出土しています。

2004年にガラス勾玉づくりの技法を 当時 藤田 淳埋蔵文化財調査事務所主査より 伝授され コバルトブルーの煌めきに見せられて

始まりました。

ガラスについて: 天然ガラスと 人工ガラス:石器時代に火山でできた黒曜石や隕石衝突からできたテクタイトなどす。土器を焼くと表面にガラス層が表われるのが自然釉薬です。

日本に伝播:弥生時代に 漢時代の中国から輸入されたといわれています。北九州の弥生時代の遺跡から見つかっているガラスは鉛と石英を主な原料とする鉛ガラスです。当時は輸入したガラスを加工して勾玉や管玉を作っていたといわれています。 ちなみに、鉛ガラスは 紀元前2500年ころメソポタミアで発明され、ケイ酸とアルカリ分、石灰を主成分とするアルカリ石灰ガラスといわれています。 日本では 四世紀半ばの飛鳥時代、奈良県飛鳥池遺跡から、ガラス片を溶かす”るつぼ”といっしょに 原料とみられる石英や方鉛鉱が出土しています。

兵庫県で出土したガラス勾玉

城の山古墳 朝来市 古墳時代前期 38点 長さ 7mm程度

守男古墳 豊岡市 古墳時代前期から中期 2点 長さ 13mm

箱塚4号墳 丹波篠山市 古墳時代後期 1点 長さ 頭部欠損13.4mm

和久遺跡 姫路市 古墳時代初期 1点 長さ 25mm

駄坂 船隠遺跡群 豊岡市 古墳時代初期 1点 長さ 38mm

魚型の腰飾りもあります。

組みひものつけて腰帯につける飾りや 唐代官吏が宮中に出入りする身分証としてつかられました。

<>

<>